色彩であらわそう!ご案内(色水づくり)

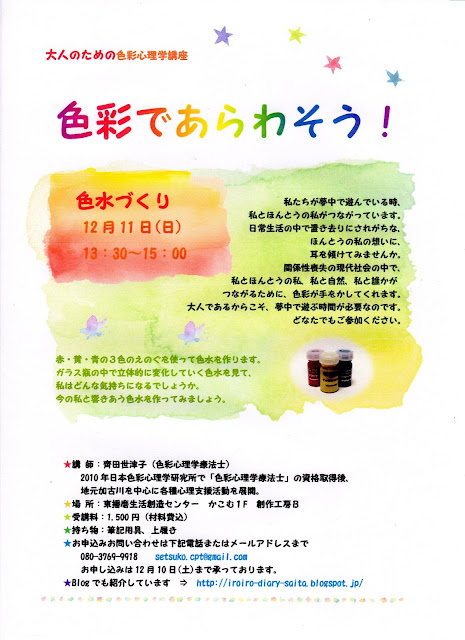

大人のための 色彩心理学講座 色 彩 で あ ら わ そ う ! 色水づくり 12 月 11 日 ( 日 ) 13 : 30 ~ 15 : 00 私たちが夢中で遊んでいる時、 私とほんとうの私がつながっています。 日常生活の中で置き去りにされがちな、 ほんとうの私の想いに、 耳を傾けてみませんか。 関係性喪失の現代社会の中で、 私とほんとうの私、私と自然、私と誰かが つながるために、色彩が手をかしてくれます。 大人であるからこそ、夢中で遊ぶ時間が必要なのです。 どなたでもご参加ください 。 赤・黄・青の3色のえのぐを使って色水を作ります。 ガラス瓶の中で立体的に変化していく色水を見て、 私はどんな気持ちになるでしょうか。 今の私と響きあう色水を作ってみましょう。 ★ 講師 :齊田世津子(色彩心理学療法士) 2010 年日本色彩心理学研究所で「色彩心理学療法士」の資格取得後、 地元加古川を中心に各種心理支援活動を展開。 ★ 場所 :東播磨生活創造センター かこむ1F 創作工房B ★ 受講料: 1,500 円(材料費込) ★ 持ち物:筆記用具、上履き ★ お申込みお問い合わせは下記電話またはメールアドレスまで 080-3769-9918 setsuko.cpt@gmail.com お申し込みは12月10日(土)まで承っております ★ Blog でも紹介しています ⇒ http://iroiro-diary-saita.blogspot.jp/